1月21日(火)、東京大学モビリティ・イノベーション連携研究機構 (UTmobI) に設置された社会連携研究部門、データインフォームド都市・交通学(DTUM)が主催するセミナー「データを活用した未来のまちづくりに向けて~多様性を見つめ、市民中心に考える~」が開催された。

登壇者は東京大学大学院情報学環 澁谷 遊野 准教授と、アクセンチュア株式会社 執行役員 海老原 城一 氏。

東京大学大学院情報学環 澁谷遊野准教授は「多様性を考慮した人の行動パターン解析とシミュレーション開発」について講演。

人の居住地や勤務地、所得といった属性でどのように行動が変わるか、データ開示による行動変容といった研究成果を解説した。

「 融和性」と「探索性」を通してみる経験の多様性

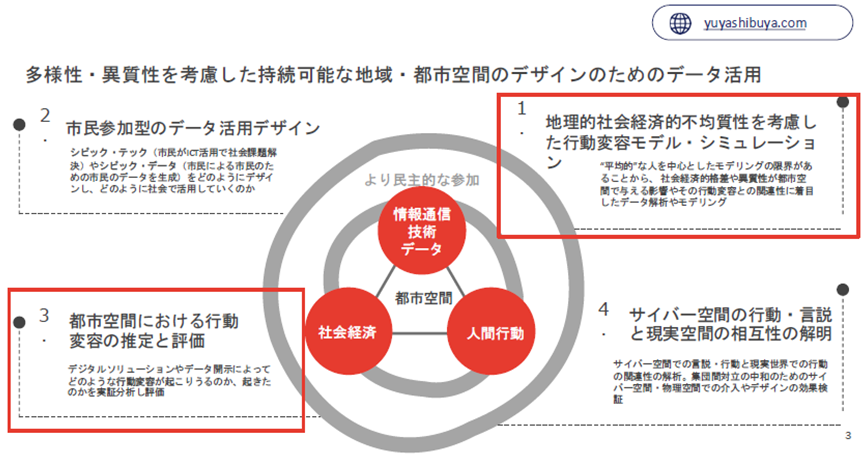

澁谷准教授は人流データ等を用いて行なっている研究のキーワードは、生活の中でライフスタイルや特徴が自分と異なる人や場所や環境とどの程度接触する機会があるかを示す「融和性」と、新しい場所・人・ものと出会う機会はどの程度あるかを示す「探索性」。

融和性と探索性を通して明らかになる人々の移動に関わる行動は、「人々の経験の多様性」の代表的な指標であると言える。

特定の条件下において異なる集団間の接触は無用な対立や固定観念の軽減に寄与するとされる「集団間接触理論」や、経済的観点や人権・社会的公正の観点からも、人々の都市空間における経験の多様性を担保し、当事者の負担にならない形で異なるコミュニティの交流を促すことは重要であると澁谷准教授は説明する。

データが明らかにする経験の差

澁谷准教授はまず「多様性に着目した人流解析と行動変容推定」研究について解説した。

世帯年収が異なるグループ間接触を東京圏の人流を使って評価する研究。

同じ場所にいる異なる世帯年収グループの数を分析したもので、接触が最も多い場所は勤務先である一方、自宅と通勤以外の「非定型行動」では接触が少ないことが分かった。

また、東京圏の人流分析で子供を持つ女性は、同じく子供を持つ男性に比べて都市での経験の多様性が低いことが分かった。

人道的支援を必要な人へ確実に デジタル技術を活用

人々の行動の空間的分析は、非平時にも有効である。

澁谷准教授らが世界銀行と共同で取り組んだウクライナ侵攻後の避難行動推定では、高所得層が多い地域の住民はより遠方に避難する傾向が把握された。

自家用車を保有している、鉄道駅が近い、金銭的な支援を受けられた等の可能性が考えられる。

澁谷准教授はGPSデータで人の行動を分析することで、平時のみならず非平時に特に支援を必要としている人に適切に支援できると考えていると述べた。

また、デジタルソリューションで行動変容を促す例として、台湾のマスクマップアプリに言及した。

コロナ禍下の台湾でマスクの在庫データを店舗レベルで公開し、アプリを使ってほとんどリアルタイムで確認できるようにした事例。

澁谷准教授らの研究で、アプリ利用率が高い地域にパニック購買抑制効果が表れた可能性が示された。

一方、大卒者比率が高い地域ほどその効果が高い傾向がある等、全ての人が同様の恩恵を受けたわけではないこともわかった。

この分析を受けて、あるソリューションを最も必要としている層に本当にそのソリューションが届き、その上で想定された効果をもたらしたのかは、慎重に評価して設計にフィードバックすることが必要だと澁谷准教授は述べた。

利用アプリには経済的背景も関連 国内研究には課題

人流だけでなくデジタル利用の分析についても言及した。

フランス20都市でGPSとアプリ利用データを分析した結果、低所得者の多い地域ではゲームやメッセージアプリの利用率が高く、高所得地域ではビデオ通話やEメールアプリの利用率が高いとの結果を得た。

デジタル利用は現代の日常生活と深く結びついているため、類似研究がない日本でもプライバシー等に配慮した上で取り組みたいと明かした。

シミュレーションの重要性「何を分析?」

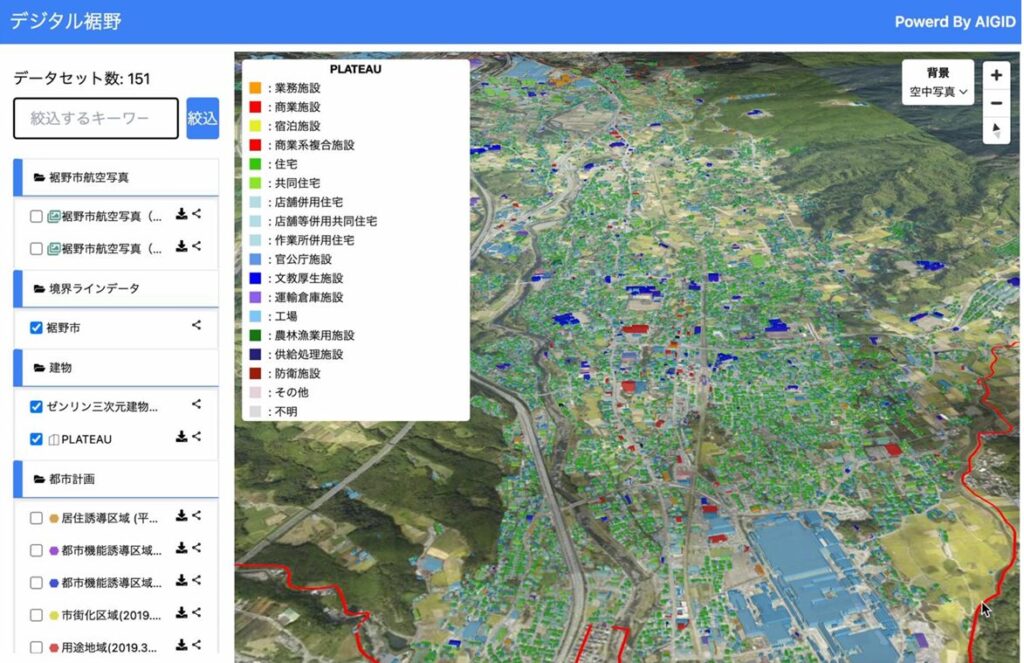

澁谷准教授は融和性・探索性の格差の低減や行動変容の研究に関連して、都市デザインを容易にするデジタルツイン開発にも取り組んできた。

東大関本研究室等の団体と協力し、全国の自治体が自前のデジタルツインを構築する基盤技術を開発。

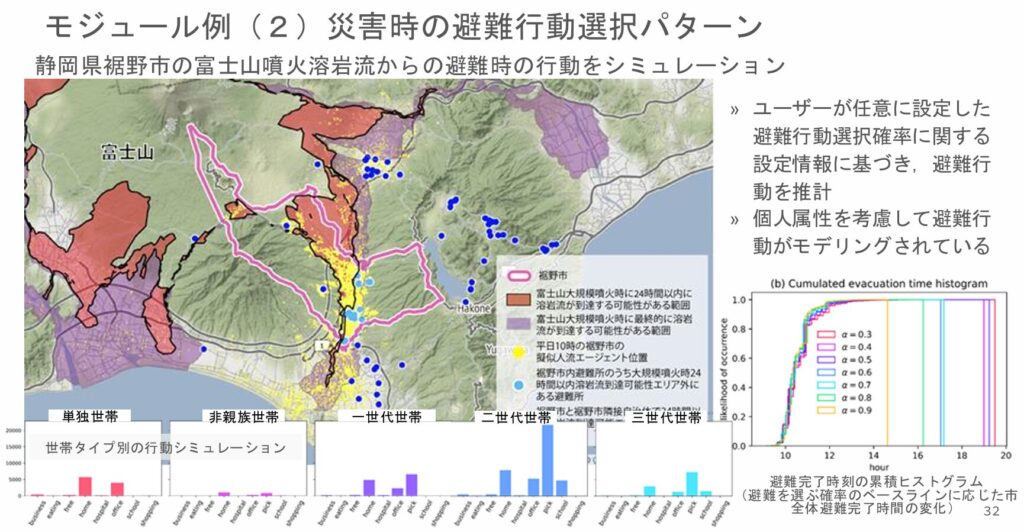

構築したデジタルツインは、店舗・建物・道路といった施設の建設・撤退や、災害時の人流シミュレーションに活用できる。

例えば静岡県裾野市では、世帯構成別の富士山噴火時の避難シミュレーションを行った。澁谷准教授は「単なるデジタルツイン構築で終わらず、実際に活用していただけるよう、どのようなデータを使用できるようにするかが重要」と指摘した。

また、このデジタルツインは一般的なスペックのPCでもストレス無く動くように構築されている。

実際に構築したデジタルツインをユーザーに使用してもらい、確かなアウトカムにつなげるためには、このようなユーザーが使いやすいデザインであることも重要だと付け加えた。

多様性を確保した都市デザインを目的とする、人流データを中心とする研究紹介のまとめとして、澁谷准教授は「よりよい都市空間をデザインするためのシミュレーションをつくっていきたいと考える」と結んだ。

講演の動画は下記をご覧ください。

澁谷准教授講演

「多様性を考慮した人の行動パターン解析とシミュレーション開発」